活動の記録

2025年

7月5日(土)

アクリメーション振興財団湿地園の除草作業

7月5日、湿地園保全活動の日。湿度は高いけれど曇っていて昨日までの暑さほどではない。昨年に引き続き草取りをします。セイタカアワダチソウにコセンダングサ、アメリカセンダングサも抜いて除去します。つる植物のヤブガラシも引き抜きます。残すのは、フジバカマ、ノカラマツなど。セイタカアワダチソウは昨年に比べて少ない印象です。

小1時間ほど、草取りをしながら、湿地園の植物を堪能。湿地園にはお宝植物が目白押しです。失う危険性のある植物を湿地園に移植して下さったSさんのお陰で、見事に残っています。

ミズトラノオが随分と勢いよく生育しています。その隙間をぬって下方にミズアオイとヒメシロアサザが細々と生育しています。オモダカとジョウロウスゲはミズトラノオの上に背を伸ばしています。オモダカは白い花を咲かせています。ミズトラノオはこれから薄紫の花を咲かせます。

コガマも勢いがあります。ミクリはコガマの間に花を咲かせています。キクモは隙間で生育しています。ここでは水管理をどうしているのでしょう。雨が降らなければ干上がってしまいます。常に水に浸る管理を続けてくださっているのでしょう、きっと。ありがたいですね。

周りの草地にはミゾコウジュやケキツネノボタンが生えていました。渡良瀬遊水地にはキツネノボタンは無く、ケキツネノボタンかコキツネノボタンのどちらかが生育しているそうです。

草取りの後、今日もオプション調査会。ノジトラノオを見に行くことに。ノジトラノオ自生地は栃木市が保全を行っています。ヨシが生い茂っている一角に保全地があります。

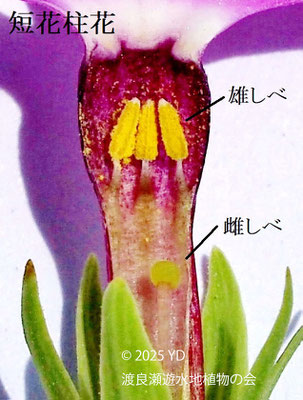

高さ4mを越えそうなヨシに覆い尽くされ、内部は暗い感じがします。ほんの一区画だけヨシが刈り払われ陽が当たる場所に、白い花を密に重たそうに咲かせていました。Oさんによると、ノジトラノオは異型花柱性の花をつけるということ。早速近くの花のつくりを確認すると、その株はどうやら短花柱花のようでした。渡良瀬遊水地のノジトラノオでは、種子はできず、地下茎で生き残っているそうです。林立する周りのヨシの間にもノジトラノオの株が見え隠れしていましたので、ヨシ刈をもう少し周りに拡げると勢いを増してあげることができそうな気がしました。

ヨシの間にはハンゲショウやワタラセツリフネソウがかなり生えていました。半日陰を好んでいそうです。

これから9月6日まで活動は一時休止です。秋にまた、調査会でお会いしましょう。(KMae)

6月21日(土)

今日の活動は、ミズチドリの保全です。昨年度の観察でセイタカアワダチソウが侵入していることを確認。セイタカアワダチソウを引き抜き、除去します。自生地までは、堤防からの道を歩き、ヨシの薮を掻き分けて行きます。

道中、ノカラマツの花、ヤブジラミの白い花を愛で、ゴマノハグサの葉の匂いを揉んで確かめました。薄紫のクサフジも開花中。

いよいよ、藪です。薮の下には水で覆われた箇所が所々に。自生地に近い場所では、ヨシに紛れて貧栄養を好むチゴザサの群落が可愛らしい紅紫の花を付けていました。

少し開けた辺りにミズチドリの株が白い花を輝かせ、立ち並んでいました。昨年より数が多いように感じます。セイタカアワダチソウも増えています。加えて、ヨシが随分大きくなり、目立っています。日当たりが悪くなりそうです。

セイタカアワダチソウを抜きつつ、周りの植物を観察します。トモエソウの黄色い花が咲いていました。ヒメクグが生えています。Kさんがヒメナミキを見つけて教えてくださいました。どうやら以前より数を減らしているそうです。周りの植物に比べ小さく弱々しく見えます。目が慣れてくると開花前のヒメナミキが幾つか見つかりました。シロネやナガボノシロワレモコウも花は付けていませんが、株が複数見つかりました。もう少し経つと花の時期を迎えるでしょう。

猛烈な暑さのため、活動を早めに切り上げることにしました。帰り道、来る時とは見る角度が違うためか、新たな植物が見つかります。Sさんは蕾が付いているホソバオグルマを見つけました。コバノカモメヅルがヨシに巻き付き、星形の花を開いています。オニナルコスゲの小穂が少し茶色がかって大ぶりで存在感を示しています。

ハンゲショウの花下の葉が白く光っています。Yさんが、花がつかないと白くならないことを話してくれました。ハンゲショウの花は開花を知らせるための花弁や萼片がなく、とても地味です。代わりに葉を白くして開花を知らせるのでしょう。花の時期が終わると、白い葉は緑に戻ると言います。

近縁種のドクダミは4枚の白い苞葉があたかも花弁のように見えます。白い苞葉には葉緑素はないそうです。ハンゲショウの白い葉も実は蕾を覆う苞葉で、花序と同時に成長します。ドクダミの苞葉と同じく葉緑素を持たず、花が終わると葉緑素を合成して緑に変化します。白い葉は紫外線を良く反射するでしょうから、虫にはとても魅力的に見えることでしょう。

次回は7月5日に湿地園での活動が予定されています。湿地園にはシムラニンジンやミズトラノオなどが保護されています。貴重種を守る活動です。(KMae)

6月7日(土)

タヌキマメ保全作業

今日6月7日は5/3以来の活動です。ヨシの青刈りをしてタヌキマメの日当たりを良くします。新加入のKさんを交え10名で実施です。Oさんの案内で自生地へ。ヨシはすでに1mを優に超えて2mに近づく勢い。今日の主役のタヌキマメは一年草で、今年発芽したものはまだ10cm程度でしかなく、とても弱々しい。他の植物、とりわけヨシに被われた日陰では成長出来ず、種子はおろか花芽もつかないことが予想されます。これは何としてもヨシを刈って、日が当たる環境を確保してあげねばなりません。踏みつけて台無しにしないよう、タヌキマメの特徴を把握して作業開始です。

1時間ほどみっちりと皆でヨシ刈に精を出しました。ヨシが生い茂っていた場所は日が当たり、風が吹き抜けるように。夏までには70cmほどに成長し、7月から9月には開花して無事種子をつけるでしょう。開花時期にはまた、ここを訪れることを話し合いました。

植物の会では昨年からこの活動をしています。確実にタヌキマメは数を増やしました。以前はここを使用していた団体がヨシを刈っていたそうで、そのお陰でこの場所にタヌキマメが残っているようです。ヒトの手が入ることで守られる植物があることを再確認です。

青刈り後の調査会は、越流堤のマス型の堀にミクリの花を見に行くことになりました。ミクリは上部に数本の花序を出し、上に雄性頭花、下に雌性頭花をつけます。果実がイガ栗に似ているため、実栗と言うそうです。堀を順に探していきます。カヤツリグサ科のミコシガヤ、ヤガミスゲ、ヒメクグ、アゼナルコ、加えてイネ科植物が主です。ハルシャギクが見つかり、シムラニンジンに似ていると話題に。区別は葉のつき方で、シムラニンジンは互生に対してハルシャギクは対生。メダカが泳ぐ堀が複数。水が枯れている堀もいくつもあります。また、複数の堀にはイヌタヌキモが。イヌタヌキモは食虫植物で根がない浮遊植物。葉が変形した捕虫嚢が沢山ついています。捕虫は減圧スポイト方式で、一瞬にして獲物を吸い込むそうです。植物でありながら、消化酵素で獲物を分解して栄養分を吸収します。貧栄養下で生きられる所以です。イヌタヌキモの黄色い花を一つの堀に発見しました。ハンゲショウのみがはびこる堀もあり、ウキクサは数個の堀に。堀ごとに異なる生態系がつくられています。ここの堀は貧栄養の環境が保たれている大変貴重な場所です。昔はこのような植物・環境がもっと広い範囲に見られたであろうことを思い起こさせてくれます。

しかし、かなりの数の堀を確認しましたが、お目当てのミクリが見つかりません。どうしたことやらと訝しみながら、戻ってくると、なんと入口手前の木立に隠れた堀の中にイガ栗をつけたミクリが生えているではありませんか。やれやれ、とんだ骨折り損のくたびれもうけ?否、ミクリが早々と見つかっていたら、数多くの堀を探すことはなく、イヌタヌキモにも出会えなかったはず。怪我の功名と言うのが適切?

次回6月21日はミズチドリを守る活動で、セイタカアワダチソウを除去します。(KMae)

5月3日(土)

サクラソウ群落でセイタカアワダチソウなどの除草をしました

前回の調査から2週間後ずいぶん草が伸びています。サクラソウがまだちらほら咲いていますが草に埋もれています。いろんな草が土から湧いて出てくるようです。

さてそれもサクラソウにとっては自然なことかもしれません。しかしやっかいと思われるのがセイタカアワダチソウです。もともとはなかった植物であるとともにその繁殖力のすごさはものすごいものがあります。気になっていることは、引っこ抜いてみるとわかりますが、根茎が横に長くはい、密集すると地表のすぐ下が根茎だらけになってしまうのです。サクラソウの根茎がちょうど圧迫されるのではないかと思います。いつかその様子を調べてみたいものです。

昨年もセイタカを抜いたはずですが、今年も立派なものがわが物顔で出ていました。これは長い戦いになりそうです。

午後は場所を移動してお楽しみの植物探索をしました。レンリソウがこんな所にもあった!まだつぼみでした。まもなく赤紫色の花が咲くでしょう。ゴマノハグサがたくさん!トモエソウも。まだ芽だしの季節です。(MO)

4月19日(土)

サクラソウ記録調査

4月19日、今日は一日サクラソウの調査です。何の調査かといえば群落の動態調査。群落内の花柱性のようすを今年から追跡していくのです。数年後には渡良瀬遊水地の群落について、繁殖と個体群の消長にまつわる動態が見えてくるはずであり、そこから群落の保全についても具体的に何をなすべきなのか、策を検討することが可能になるでしょう。(上手くいけばの話…。)

発端はIさん(植物の会)が7年前に行った調査研究です。Iさんの研究によると、「群落には等花柱花が存在している」、「種子による繁殖が起こっているらしい」ことがわかっています。しかし、詳細についてはわかっていません。

サクラソウは二型花柱性を持つことで知られています。長花柱花と短花柱花が本来の二型ですが、等花柱花も実は存在します。また、株は、栄養繁殖または種子繁殖の二通りで増えていきます。

長花柱花(柱頭が高く葯が低い)と短花柱花(柱頭が低く葯が高い)の二型では、異なる2つの花柱花間で送粉昆虫により異型花粉がもたらされて受精し、種子が形成されます。自家不和合性も相まって、自殖では種子はできずに他殖に頼るシステムです。これは自殖による近交弱勢を防ぎ、他殖によって遺伝的多様性を担保するための仕組みと考えられています。

一方、等花柱花(柱頭と葯が同じ高さ)の種子形成については、自殖によるとされる田島ヶ原自生地の例があります。しかし、渡良瀬遊水地において種子形成が起こっているのかどうか、それが自殖によるのかどうか、わかっていません。調べてみる必要があるでしょう。もし、自殖によって種子ができているならば、他殖による種子が集団内でできなくなった場合(送粉昆虫がいない、または単一の花柱花しかない場合)に等花柱花は有利になり、増えていくことが予想されます。

余談ですが、サクラソウ属のクリンソウにおいては、二型花柱性による他殖の仕組みが崩壊して、自殖可能な等花柱花への移行が起きているとされています。サクラソウにもその危険性があるように感じられます。

去る4月5日と4月12日には、この調査のために各群落にビニール紐で縦横25cmの方形枠をつくり、準備をしてきました。

夏日の4月19日に集まった11人が調査にあたります。各群落に担当者が割り当てられ、調査開始。方形枠ごとに一株ずつサクラソウの花茎についた花を開いて花柱性を調べ、株数を数えていきます。しゃがんだ体制は結構きつく、花の開き方にもコツがあり、根気がいる作業でした。1ヶ所が終わると次の群落に移動します。10時から始まった調査は15時には全て終了しました。終了間際にMさんがトネハナヤスリの葉は食べられると教えてくれました。口に含んでみるとほのかに甘みを感じ、一日の疲れが癒された気がしました。

担当した 2ヶ所の群落についての結果です。片方は複数群落の内の一つで、短花柱花ばかりの群落でした。周囲には長花柱花の群落があり、花粉の供給源は存在しています。送粉昆虫があれば種子形成が可能な状況です。もう一方は離れた場所にある単独の群落で、長花柱花ばかりかと思いきや、一株の等花柱花が交じっていました。長花柱花と判別した株の中には、柱頭の高さが明らかに高いものもありましたが、葯に近接する低さのものも見られ、柱頭の高さにはバラツキがあるようでした。

他の群落も含めての全体のデータが集まったところで、いったい何がわかるのか、またそこからどんな新たな疑問が湧いてくるのか、これからのお楽しみです。始まったばかりですが、これからの展開がとても面白くなりそうで、ワクワクしています。(KMae)

4月12日(土)

サクラソウ記録調査の準備作業

1週間後のサクラソウ記録調査の準備のために、アクリメーション振興財団の手によってすでに設置されていたイノシシよけの柵を利用し、ひもを張って方形枠を作りました。なかなか時間のかかる作業で大変でした。

4月5日(土)

2025年度総会を開催しました。

本年度の事業計画等が決定しました。

3月15日(土)

会員内セミナーを開催しました。

発表者:土門康夫

3月15日(土)に 栃木市渡良瀬遊水地ハートランド城で「セミナー」が開催されました。たっぷり2時間を超えるお話を土門さんがして下さいました。今回の演題は『野草探索の楽しさ、面白さ 画像で綴る『僕の野の花ノート』と野の花から教えられること。私の拙い経験ら・・・』です。

中身が濃いお話かつ画像が綺麗で、耳と眼で楽しんでいる間に時間が過ぎてしまいました。写真が美しいのもさることながら、植物をとことん調べる熱意・姿勢が素晴らしく、Oさんと同様に感銘を受けた一人です。2016年4月からパソコンに書き始めたという、9年にわたる土門さんの「野の花ノート」。後でファイルを探し易いように、ファイル名を利用して目次が作ってあり、「ア行〜ワ行+その他」に分けた目次からファイルが開けるように整理してありました。ファイル番号から察するに、ファイルの数は1000を軽く超えているようでした。その中からのお話で、内容が多岐にわたっていましたので、全てをご紹介できないのが残念です。主な内容を順不同で紹介します。

① 野草探索を始めた動機とその魅力

きっかけは、散策拠点の理窓公園で出会ったヒオウギとジャコウアゲハ。名前を知ることから始まり、ヒオウギが一日花だとわかり、ジャコウアゲハの幼虫の食草がウマノスズクサであることがわかり、やがて、なかなか見つからずに探していたウマノスズクサを隣接する理科大の薬草園で見つけるにいたり、土門さんの歓喜の声が聞こえたような気がしました。ウマノスズクサの発見は嬉しかったでしょうね。探索の楽しさの一つは、「植物に教えられることが沢山あること」と土門さんは仰います。「沢山」の中身は、造形、分類、生態、生存戦略、知恵、進化に関すること等々です。花の造形美をオニバス、ホシザキユキノシタ、ウスバサイシン、カンアオイの写真で紹介して下さいました。山下一夫著「かんあおい」、足田輝一著「草木を訪ねて三百六十五日」のご紹介も。

② 幾つか同定に迷った植物のお話

「探索の楽しさには、同定の楽しさもある」と土門さんは仰います。新種発見への期待がそこには含まれるかもしれません。植物好きの原点は神戸の六甲山にあったそうで、六甲山で出会ったオオバノトンボソウには少なからず新種発見の期待を当時抱いた?ようでした。同定に欠かせないのが、基準標本との照合だそうで、標本の重要性を話されていました。フジバカマの同定では、ヒヨドリバナ、サワヒヨドリとの区別に迷われたようです。根元近くの葉が3つに切れていることが同定の決め手になったそうです。キクの仲間の同定では葉の特徴が手がかりになり、グミの同定では消去法で候補を絞っていき、実体顕微鏡で葉の裏にある腺点を確認したことが決め手で、ナツグミと判明したお話をされました。実体顕微鏡を使うことで世界が広がったともお話下さいました。

③ 散策拠点の理窓公園と利根運河

土門さんの散策拠点である理窓公園(理窓会記念自然公園)について説明をして下さいました。公園の南側には利根川の水を江戸川に引いていた利根運河があり、東西に利根川と江戸川が流れている場所で、谷津と呼ばれる低地です。公園は東京理科大キャンパス内にあります。利根運河では外来植物のアカボシツリフネが生息していますが、数が減少しているそうです。画像を見せてくださいましたが、花の形はワタラセツリフネソウにそっくりで、花の色はオレンジに赤い斑点が目立っていました。

④ ラン科の植物の特徴と神戸大の末次健司先生が最近明らかにした「コオロギランと牧野博士が残した謎の解明」

六甲山で土門さんが出会ったオオバノトンボソウはラン科の植物です。ラン科の植物の特徴は花弁3枚のうち1枚が他の2枚とは異なる唇弁、萼片は3枚、距があることもある。見事な写真で、ラン科の花の特徴を説明して下さいました。ツレサギソウ、サギソウ、ネジバナ、キンラン、シロバナキンラン(キンランのアルビノ)、ツクバキンラン。ツクバキンランでは、唇弁が他の花弁と同じになる変異が見られ、これをペロリズムと言うそうです。初めて聞く言葉でした。改めてネット検索をすると、ツクバキンランの分布に関する論文がヒットしました。花弁の変異と柱頭の変異が連動しているとあります。虫媒無しに受粉するための戦略として、連動した形質の獲得が起こっているものと思われます。驚きと共に植物の逞さを感じます。画像は、ツチアケビ、アツモリソウ、クマガイソウ、カモメラン、スズムシソウ、ミズチドリと続き、最後はコオロギランです。牧野博士が描いた画を元に、マキシモヴィッチが柱頭の下にある指状の付属物に因んでコオロギランと命名しました。しかし、肝心の付属物の生態的意義は130年以上にわたり不明だったそうです。その謎を解明したのが、神戸大の末次健司先生。以下は解明した内容です。コオロギランの花が咲いてからおよそ3日後に付属物が倒れ、付属物と花粉塊が接触します。付属物内では花粉管が伸長し、自家受粉が可能になります。付属物は昆虫が不足する環境下においても確実に子孫を残すためのものと考えられるそうです。ツクバキンランのペロリズム、コオロギランの付属物、それぞれ虫媒花の子孫を残す戦略として興味深いですね。

⑤ 旧植物体系とAPG体系の違いについて

旧植物体系では観察からわかる形態の特徴を元に系統が分析されていました。昨今はDNAの塩基配列を元に系統解析が行われています。その結果、旧植物体系とは異なる、APG体系(2009年)の分類に移行しています。植物は7つの門が区別され、被子植物門では単子葉類と双子葉類に分かれていましたが、基部被子植物、単子葉植物、双子葉植物に分かれます。特にこれまでと大きく変わるのは、ユリ科だそうです。

⑥ 本草学から植物学への黎明期、シーボルトが日本の植物の豊かさに魅せられ異国に持ち帰った植物などのお話

若い頃学生の頃、六甲山でシチダンカ(ヤマアジサイの変種)が再発見されたことから、シーボルトには興味を持っていたそうです。シチダンカはシーボルトの「日本植物誌」に採録されていながら、それまで見つかっていなかった植物です。シーボルトが日本の植物(ユリ、アジサイ、ツバキ、ギボウシなど)を自国に持ち帰って広めたことや多数の日本の植物標本を残したことなどについてお話下さいました。朝井まかて著「先生のお庭番」は、シーボルトを題材にした小説でおすすめだそうです。

⑦ 流山で見つけた「アオヒメタデ」と「ノジオカトラノオ」の同定経緯について

お住いの流山市でアオヒメタデを見つけ、標本を作られたそうです。葉が細長く緑白色の花が特徴です。赤花のヒメタデと同種扱いになっていますが、利根川水系のみにあるタデだそうです。(新種の可能性があるのでしょうか。新たな展開では、土門さんが作られた標本の出番があるかもしれませんね。)「ノジオカトラノオ」は理窓公園で発見し、千葉県立博物館の先生に苞が花序から突き出している画像から確認してもらい、「ノジオカトラノオ」のお墨付きを得たそうです。(茎に開出毛がある)様からノジトラノオの交雑種と判明です。「ノジオカトラノオ」はオカトラノオとノジトラノオの雑種です。紛らわしいものに、「イヌヌマトラノオ」と「ノジヌマトラノオ」があります。イヌヌマトラノオはオカトラノオとヌマトラノオの雑種で、ノジヌマトラノオはノジトラノオとヌマトラノオの雑種です。ネット検索して画像を見ると、雑種の花穂は面白いことに両親の形質を合わせ持ち、まるで二親をわざわざ示したいが如くです。また、ハートランド城の近辺にて見つけたワカシュウスミレは側弁に毛がない特徴から判明したそうで、渡良瀬遊水地に生息するタチスミレ、アリアケスミレ、ニョイスミレに続く、第4のスミレと言うことになるでしょうか。(KMae)